产业经济研究

伦敦产业演进及其对深圳的启示

引言

伦敦是全球两大金融中心之一,与纽约比肩。上世纪60年代,伦敦开始产业结构转型,制造业衰退及外迁,服务业占比大幅上升,占GDP比重达到60%以上。经历了60年左右的产业调整,目前伦敦服务业占比已经稳定在90%左右,进入到服务业内涵深化阶段。深圳与伦敦的产业演进路径类似,都是发端于转口贸易,后来经历工业化阶段,目前在向后工业阶段转型,未来也可能会像伦敦一样迈向服务经济阶段。现阶段,深圳处于产业结构深度调整期,第三产业占GDP比重刚过60%,同时也面临制造业企业外迁,传统产业动能不足,新兴产业未成规模,服务业高端化不够等问题,与60年代的伦敦产业结构现状颇为类似。伦敦产业结构的成功转型可给予正处于调整期的深圳以经验启发。

一、伦敦产业现状

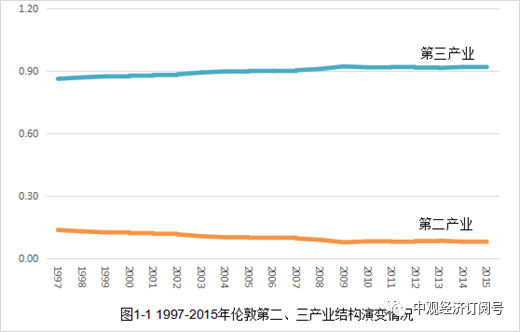

伦敦目前处于“服务经济”阶段,产业结构趋于稳定,第二产业维持在8%左右,稳中有降;第三产业保持在92%左右,稳中有升。2015年,伦敦服务业国民总增加值(GVA,Gross value added)达到3616亿美元(数据来源:Office for National Statistics),以制造业和建筑业为代表的第二产业为306亿美元,仅占伦敦国民总增加值的7.8%。

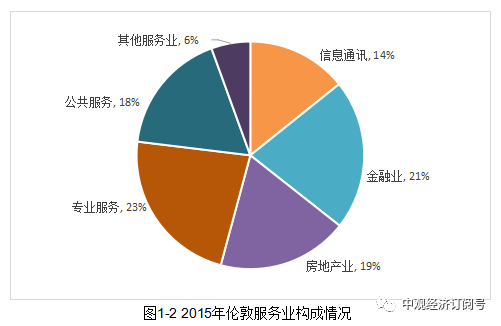

伦敦服务产业高度发达,结构上已形成了金融服务业和专业服务业为主导,信息通讯、创意、房地产业、旅游业、仓储和零售等产业崛起的服务业多元化发展格局,其中金融业和专业服务两项占服务业总产值的44%(数据来源:Office for National Statistics),是伦敦当之无愧的支柱产业。房地产业、公共服务和信息通讯也占有较大比例,分别是19%、18%、14%。

二、伦敦产业演进

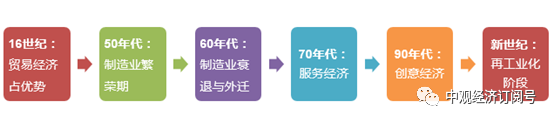

同其他港口城市类似,伦敦以贸易经济起家,曾是英国重要的转口贸易中心。在第二次工业革命浪潮刺激下,伦敦建立了一系列新兴工业部门,工业规模急剧扩张,成为英国著名的工业城市。二战后,伦敦的制造业走向衰退与外迁,服务业开始兴起,并在80年代进入服务经济阶段。90年代初期,英国政府在全球范围内最早提出发展创意产业,不断丰富服务经济内涵。进入新世纪后,伦敦政府将制造业尤其是高端制造业作为发展重点。近年来,伦敦更是打出技术创新的“新招牌”,致力于打造英国“硅谷”,伦敦继金融和文化中心后迅速为自己贴上“科技创新”的标签。

(一)贸易经济占优势(16世纪)

早在16世纪,伦敦凭借优越的地理位置和港口条件,成为英国国内产品的主要输出港口、进口货物的主要口岸和国际转运贸易的中心。随着蒸汽火车的推广、铁路交通的普及以及现代地铁的建成,伦敦城市规模大幅扩大,以国际贸易为核心的第二产业在国民经济中的比重超过50%。国际贸易的发展又促进了金融、保险业的发展,伦敦金融、贸易中心的雏形初步显现。

(二)制造业繁荣期(50年代)

20世纪50年代,伦敦制造业进入繁荣期,成为英国重要的工业城市。在第二次工业革命浪潮刺激下,伦敦建立了一系列新兴工业部门,如电气机械、汽车、飞机工业等,工业规模急剧扩张。1951年,伦敦制造业就业人数达140多万,是当时资本主义国家中工业规模最大的城市,占全国制造业就业人数的1/7以上。制造业占国民经济的比重达到42%。

(三)制造业衰退与外迁(60年代)

20世纪60年代起,随着城市土地价格上涨、国际竞争加剧、石油价格高涨等不利因素出现,伦敦城里工业企业向城外转移,导致制造业工人大量失业。1961—1981年间,当地制造业人数减少约2/3,产值年均下降约10%,传统制造业部门经历大衰退。服务业开始崛起。

(四)服务经济占主导(70年代)

进入20世纪70年代,伦敦开始实施以银行业等服务业替代传统工业的产业结构调整战略,产业结构从制造业为主转向以金融、贸易、旅游等第三产业为主,商业和金融服务部门及其他一些高科技支撑的产业创造的就业占到全市1/3,并且生产出40%的财富。伦敦金融业对大伦敦地区以及英国经济发展产生重要的牵引作用,伦敦金融区的GDP占伦敦的14%,占整个英国GDP的2%。之后随着撒切尔内阁在伦敦启动金融改革,对内放松管制,对外开放金融服务业,带动当地基于金融和生产性服务的经济进入快速发展新阶段,也为伦敦成为全球金融中心奠定坚实基础。到20世纪80年代末,伦敦成功步入“服务经济”时代。

(五)创意经济兴起(90年代)

进入90年代,内外部环境的变化促成了创意产业在伦敦的崛起。世界范围内经济危机的冲击使伦敦经济陷入发展困境,内生动力不足,亟需培育发展新动能。而国内消费升级的推动以及独特的区位优势使创意产业成为伦敦经济增长的新引擎。20世纪90年代初,英国政府在全球范围内最早提出发展创意产业,颁布《英国创意产业路径文件》详细诠释了创意产业的概念,设立“创意优势基金”,鼓励社会资本投入,培育壮大创意产业。创意经济的兴起进一步丰富了伦敦服务经济内涵。据统计,从1997年至今,创意产业是伦敦产值年均增长最快的部门,已成长为产值仅次于金融服务业的第二大产业部门,就业人数已超过金融服务业,使伦敦享有了世界“创意之都”的美誉。

(六)再工业化阶段(新世纪)

进入新世纪,伴随服务业的纵深发展,伦敦第三产业长期维持在90%以上水平,产业构成更是呈现金融业“一业独大”局面。伦敦政府意识到制造业比例过低,金融业独大的局面容易导致整体经济抗风险能力差,还会带来失业加剧等社会性问题。因此,伦敦政府于2002年提出把伦敦建成世界上最具吸引力的制造业地区之一,加大对高附加值、知识密集型制造业的扶持力度,巩固制造业基础。

三、伦敦重点产业

金融业是伦敦的支柱产业,同时也是伦敦的特色产业。专业服务业是金融业进一步分工细化的结果,是金融业不可或缺的配套产业。本研究主要着眼于伦敦的金融业和专业服务业的业态构成及空间集聚特点,以期为深圳壮大金融产业,打造国际金融中心提供经验参考。

(一)金融业

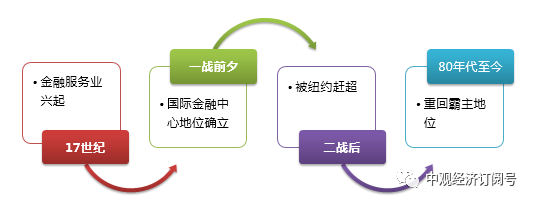

作为全球领先的国际金融中心,伦敦有着金融要素高度集中、金融文化悠久浓厚、金融生态环境优良的鲜明特色,不仅是英国的金融名片,也是欧洲和全世界重要的金融中心。伦敦金融业从17世纪兴起至今已有500多年历史。与纽约、东京国际金融中心主要面向国内市场业务不同,伦敦拥有最大份额的国际金融市场,对外服务输出能力较强。

1.发展历程

(1) 金融业兴起(17世纪)

早在17世纪,伦敦就已是闻名世界的城市商业中心,国际贸易往来频繁。贸易的发展引起结算与融资的需要,大小银行相继产生并有很大的发展。伦敦货币市场开始兴起,票据贴现活动尤为活跃。伦敦早期的金融服务种类较为单一,主要服务于当时的国际贸易活动,包括保险、股票经济等,初步奠定了伦敦金融业的基础。

(2)国际金融中心地位确立(一战前夕)

18世纪上半叶,随着英国工业革命的不断深入,大量的基础产业建设需要大量的资金投入,刺激了公司股票发行与交易。整个19世纪,英国作为国际贸易强国称霸全球,吸引大批国外企业到伦敦投资、开设分支机构,带动了伦敦的股票市场、贷款市场和抵押市场。至1914年“第一次世界大战”前,英国共有22家地方证券交易所,伦敦也得以确立起国际金融中心的地位。

(3)被纽约赶超(二战后)

20世纪的两次世界大战和经济大萧条削弱了英国的经济实力,英镑在国际金融中的地位受到重创,美元强势崛起,伦敦金融中心的地位开始衰弱。特别是二战后,英国实施政府管制,经济结构僵化,金融限制苛刻,伦敦第一金融中心的地位逐渐被纽约取代。

(4)重回霸主地位(80年代至今)

20世纪80年代,英国政府推动以金融混业经营为特征的金融服务业自由化改革(即第一次金融“大爆炸”),促进了金融业务融合发展,大量外国金融机构进入伦敦,金融集聚效应充分发挥,伦敦作为国际金融中心再度崛起。1997年,英国对金融监管体系进行改革,成立金融服务监管局(FSA),推动伦敦第二次金融“大爆炸”,保持和恢复了伦敦在多数金融交易市场的领先地位。

2.业态构成

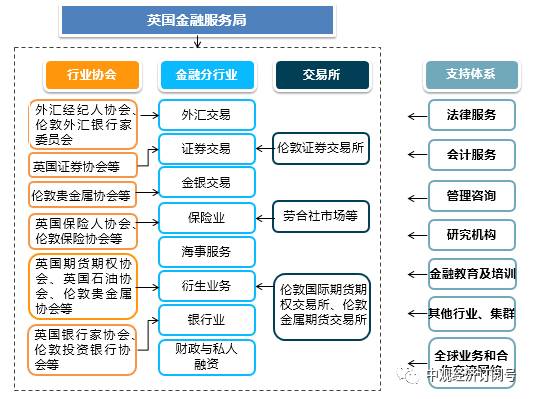

伦敦金融业历史悠久,业态较为齐全,包括银行、外汇、证券、金银交易、保险业、海事服务、衍生业务以及财政与私人融资服务等。伦敦金融业萌芽阶段业态结构较为单一,主要集中在保险、股票经纪和投资等领域。之后随着国际贸易向广度深度拓展,再加上国际金融机构的大量入驻,伦敦金融业态日趋丰富,目前已形成较为完善的金融生态。

从就业人数来看,“银行业+保险业+基金业+证券业”构成了伦敦金融业的主导业态,占大伦敦从业人员总数的将近80%。伦敦金融业态以银行业为核心,外国银行数量遥遥领先于其他金融中心,是世界著名的银行业中心。保险业最先发端于伦敦,至今依然保持国际领先地位。伦敦保险市场是世界性的保险与再保险业务的运作中心,经纪公司和保险公司云集于此,是全球保险业最重要的保险交易市场。依托伦敦证券交易所,伦敦基金业和证券业也相当活跃,与纽约并称为世界两大基金管理中心。

3.空间集聚

伦敦金融业高度集中在CBD。从伦敦金融业就业人数来看,伦敦金融业高度集聚在伦敦市中心和威斯敏斯特地区,就业人数占大伦敦比重达到55.16%。分行业来看,银行业的48.46%,保险业的67.13%,基金业的86.49%,证券业的41.94%就业人口均集聚在此。从金融业增加值来看,伦敦市中心和威斯敏斯特地区的金融业增加值占到整个伦敦都市区的52.35%,呈现高度集聚态势。除克罗伊登与布罗姆利和奇斯尔赫斯特两个区外,其余七区均紧密环绕在CBD附近,以配套服务与专业分工的方式与中心区形成联动,共同形成信息共享和知识外溢的产业氛围,进而形成良性运转的金融产业群落。

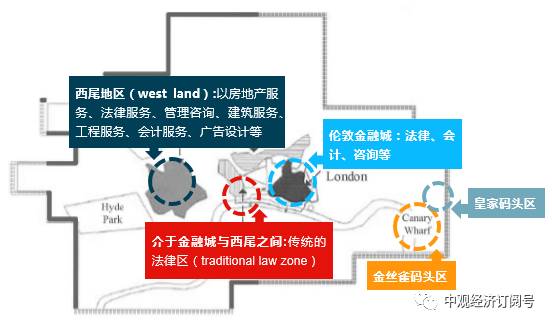

伦敦金融业空间上主要分布在伦敦金融城(City of London)及西尾区(West Land)部分区域,金丝雀码头(Canary Wharf)以及皇家码头(Royal Albert Dock)附近区域。伦敦金融城及西尾区是伦敦老牌金融集聚地,金融业态齐全,是伦敦传统的金融中心,云集着500多家跨国银行、180多个外国证券交易中心、超过69万的金融精英、75%的世界500强跨国企业总部、分支机构和办事处。金丝雀码头区是近年新兴的金融商务区,除承接部分老牌金融城功能外溢外,着力发展金融、商业、创意、教育、出版等多种业态,目前已发展成为一片约52公顷、包括30多幢高楼大厦、6个公园、200多家餐厅和商店的新兴金融商务区。皇家码头区定位为“亚洲商务中心”,主要吸引中国及亚洲金融机构等大型企业进驻,打造“伦敦第三个金融中心”。

(二)专业服务业

伦敦不仅是全球知名的金融中心,更是全球知名的专业服务业中心。专业服务业对伦敦GVA的贡献值达到23%,主要包括法律咨询服务、国际争端解决服务、会计审计服务等。据统计,伦敦拥有4家国际化律师事务所总部,拥有2/3的世界顶级律师事务所,其中包括200多家外国律师事务所。

1.业态构成

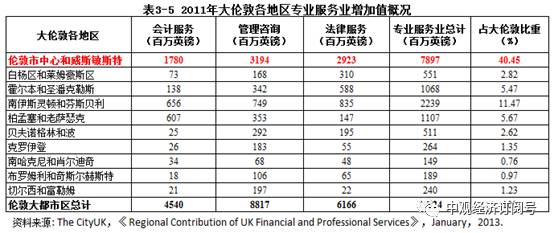

伦敦专业服务业门类齐全,结构均衡,已形成较为成熟的“会计+法律+咨询”的高端专业服务共生业态。具体表现在专业服务业就业人数及增加值贡献两个方面。从就业人数来看,整个大伦敦地区共有30.6万专业服务业从业人员,其中会计服务人员8.5万人,管理咨询人员10.6万,法律服务人员11.5万,人员构成比例基本均衡。从增加值来看,整个大伦敦地区专业服务业贡献增加值为195亿英镑,其中会计服务贡献45.4亿英镑,管理咨询贡献88.2亿英镑,法律服务贡献61.2亿英镑,产值贡献相对均衡,最终呈现一个相对稳定均衡的专业服务业构成业态。

会计、法律和咨询作为国际商业贸易的基础支撑,因业务间的紧密协作关系而高度集聚,形成高等级的关联行业生态,在更深层次诠释集群竞争力,类似于墨菲提出的“共栖型关联”。伦敦因其得天独厚的区位条件成为“会计+法律+咨询”高端专业服务业集聚的沃土。

2.空间集聚

专业服务业作为现代服务业的重要组成部分,实质是金融服务业进一步细化分工的结果,具有个性化以及客户定制程度较高的特点。现代服务业的集聚规律表明,现代服务业更加关注客户市场和商务环境等非成本因素。现代服务业这种区位偏好促使其逐步向客户资源丰富、交通便利、信息充分、人才充足的繁华区域集聚,以此带来交易成本节约、可达性增强以及业务机会的增多,弥补高的租金及专业人员薪水引致的高营业成本。伦敦专业服务业的集聚特点基本符合这一规律,在城市维度高度集聚在伦敦,在区域维度高度集聚在伦敦的CBD。

英国专业服务业高度集聚在伦敦。据TheCityUK公司2013年1月发布的《英国金融和专业服务业重要指标(Key Facts About UK Financial and Professional Services)》报告数据,2011年伦敦专业服务业就业人数约30.6万人,占英国专业服务业总就业人数(98.7万人)的比例高达31%。在英国专业服务业就业人数前10强城市排名中,伦敦专业服务业就业人数遥遥领先其他九个城市,是九个城市专业服务业就业人数之和的2.2倍。在英国专业服务业创造增加值前10强城市排名中,伦敦专业服务业创造增加值约为195亿英镑,是九个城市专业服务业的增加值之和的2.1倍。

伦敦专业服务业高度集聚在伦敦CBD。伦敦市中心和威斯敏斯特地区专业服务业就业人数约为13.4万人,占伦敦专业服务业总就业人数(约30.6万)的43.7%,其中会计服务3.43万人,管理咨询4.27万人,法律服务5.67万人;专业服务业贡献增加值为79亿英镑,占伦敦专业服务总增加值的40.4%,其中会计服务17.8亿英镑,管理咨询31.9亿英镑,法律服务29.3亿英镑。

伦敦专业服务服务业的空间布局主要围绕伦敦中心区展开,主要分布在伦敦金融城及外围的西尾区(West Land)、介于金融城与西尾之间的传统法律区(Traditional LawZone)以及金丝雀码头、皇家码头区域,基本呈现城市中心、内城区、郊外新兴商务区的多点布局特点。伦敦金融城专业服务业态丰富,尤其是国际律师事务所高度集聚;西尾区主要集聚房地产服务、法律服务、管理咨询、建筑服务、工程服务、会计服务、广告设计等多种专业服务业态。介于金融城与西尾之间的传统法律区主要服务本地金融城和西尾区。金丝雀码头及皇家码头作为后起之秀,更加注重商务环境及多元业态的培育,旨在形成特色突出、功能齐全的综合性金融商务区。

(三)两大产业特征

1.产业相伴相生

专业服务业与金融业相伴相生特色突出,即一个强大的金融中心必须要有强大的专业服务业支撑。伦敦金融服务集群的业态分布充分证实了这一点。为考察伦敦专业服务业与金融业的相关关系,我们尝试引入专业服务业与金融业从业人员配比指标,横向对比英国各个城市的专业服务业与金融业从业人员配置情况。结果发现整个英国的专业服务业与金融业的人员配比结构均值为0.77,这充分表明金融业的背后必然有比例基本相当的专业服务业支撑,可以说专业服务业与金融业共生共荣。而就伦敦而言,不仅专业服务业和金融业从业人员在量级上占据绝对优势,而且专业服务业与金融业的配比结构也较为合理,保持在0.85左右。

2.国际指向明显

国际化程度是表征一个金融中心开放程度、竞争程度和管制水平的指标,在金融全球化的背景下,80年代以来各发达国家之间对资本流动和金融管制的放松成为一种大趋势,这使得金融机构的跨国经营现象越来越普遍。伦敦作为全球两大金融中心之一,金融业和专业服务业均呈现国际性指向明显的特征,突出表现在外国金融机构居多、国际金融市场发达、专业服务辐射全球等方面。

外国金融机构居多。据统计,伦敦共有跨国银行500多家,数量远超其他金融中心(纽约253家,法兰克福267家,巴黎266家);拥有保险公司800多家,其中外国保险机构占比21%;集中了180多家外国证券公司;75%的世界500强跨国企业总部、分支机构和办事处,是外国金融机构的主要集聚区。

国际金融市场发达。伦敦国际金融市场高度发达,在许多领域远超纽约,占据国际主导地位。伦敦跨境银行借贷量占全球18%,国际债券二级市场交易量占全球70%,外汇市场交易额占全球40%,场外利率衍生品交易量占全球46%,海上保险净保费收入占全球20%,外国债券交易量占全球17%,对冲基金资产额占全球20%,私募基金投资额占全球21%。

专业服务辐射全球。伦敦专业服务网络遍及全球,拥有全球最大的国际法律服务中心,大约有200家国外法律公司,其中最大的几家法律服务公司有大约45%-65%的律师在海外工作(纽约为15%),国际仲裁机构数量也是全球领先。伦敦的会计服务和管理咨询同样是全球集聚中心,全球四大会计师事务所总部均位于伦敦,对外服务能力强劲,2009年英国会计服务净出口额高达7.24亿英镑,管理咨询净出口额高达3.22亿英镑,其中贡献最大的是伦敦。

四、对深圳的启示

(一)充分把握特区治理自主权

伦敦金融城拥有高度的自主权,采用独特的“城中城”管理模式。伦敦金融城虽隶属于大伦敦市,却拥有自己的市长、法庭和近千名警察以及一套严格的管理体系。这种高度的自主权和治理权为伦敦金融城的金融改革、监管创新和新兴业态的发展提供了基本前提。

相较于伦敦,深圳虽不具备“城中城”的发展架构,但因其特区地位享有先行先试以及特区立法权等优势,深圳需在现有的权限范围内,大胆引领金融创新。尤其是要充分发挥前海深港现代服务业合作区的政策叠加优势,促进金融业、科技服务和其他专业服务的集聚发展,扩大对外开放和深港融合,推动监管机制和金融业态创新。

(二)打造功能互补的金融片区

伦敦金融服务业集群采用多点开发策略,空间上形成多个分工明确、功能互补的金融片区。新老金融中心的演进及开发也基本遵循错位布局、各有侧重的特点。老牌金融城金融资源高度集聚,在规划中进一步强化其金融集聚功能,发挥“经济心脏”的金融决策中枢职能。金丝雀码头区作为新兴的金融商务区则更加强调以金融服务主导的高端商务生态建设,以金融服务和传媒业为主导产业,打造综合商务区。皇家码头区则聚焦欧亚金融合作,主要吸引中国及亚洲金融机构等大型企业进驻,打造亚洲商务中心。

借鉴伦敦金融片区的布局特点,深圳在金融业集群发展上需要系统规划,错位布局,突出特色。对于传统金融集聚区福田、罗湖则需进一步强化金融总部经济职能,更加强调国际特色;南山区则需更加重视高科技产业集聚特色,引导科技与金融紧密融合,形成科技金融特色片区;对于前海则需充分发挥毗邻港澳的区位优势,以深港合作为特色,发展跨境金融等新兴业态。对于“福田-罗湖”和前海双中心的总体布局,要从规划入手进行基本功能定位,并且遵循统一规划、分步开发、循序渐进的方式,最大限度发挥集聚效能,规避同质竞争、资源浪费问题。

(三)构建金融生态系统

伦敦金融业发展历史悠久,产业门类齐全,几乎囊括了所有的金融产业部门,产业支持体系发达且完备,产业集群的集聚效应十分显著,形成了“金融服务局-支持体系-行业协会”三足鼎立的金融生态系统。金融服务局(FSA)作为伦敦金融业统一的监管机构,负责金融监管、制定金融监管法规、颁布与实施金融行业准则等。支持体系汇聚诸多世界领先的法律服务中心和会计服务中心提供专业化服务,伦敦众多的大学和培训机构及研究所等知识中介引进并培养大量的金融人才。行业协会作为重要的桥梁纽带,负责对本行业内的公司进行指导,并促进行业内和行业之间的国内外交流。

相较于伦敦,深圳最为薄弱的环节是支持体系的构建。按照伦敦金融业与专业服务业从业人员100:85的配比关系,深圳在专业服务支撑方面还存在较大差距,缺乏知名律师事务所、会计服务机构以及管理咨询机构,高端专业服务人才缺口较为严重,无法满足金融业集聚发展、国际化发展的需求。深圳需借鉴伦敦金融业的发展经验,不断加大引智力度,强化对高端专业服务机构及人员的政策扶持力度,培育健康的金融业与服务业共生业态,打造集群竞争力。

(四)政府规划与市场需求紧密结合

金丝雀码头区能够崛起成为伦敦新的金融中心可以说是政府规划与市场需求紧密结合得来的意外收获。金丝雀码头区曾是一片衰落的码头区,政府成立“伦敦港区开发公司”(LDDC)振兴这片没落之地,它的开发战略及思路可为我们提供经验借鉴。第一,以市场需求为蓝图对规划进行动态调整。金丝雀码头区的开发之初并未有完整且详尽的发展规划和发展定位,而是先确立一个开发战略和开发框架,然后以市场需求为导向,随内外环境变化进行动态调整。这种根据市场变化进行动态调整的开发策略非常适合建设期较长的项目。

第二,支持设立企业特区。英国政府授权LDDC在码头区设立企业特区,提供优惠政策吸引外部投资。企业特区经营期为十年,企业特区内没有规划控制(除少许特例以外),免征物业税,企业的税收负债可以冲抵资本投入。第三,完善基础设施配套环境建设。开通码头区轻轨为港区改造提供关键支撑。第四,遵循只租不售的地产游戏规则,有效抑制地产泡沫。深圳福田区目前正规划建设香蜜湖金融街,在开发过程中可借鉴金丝雀码头开发经验,政府规划与市场需求紧密融合。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参考资料

池仁勇,周斯婷.伦敦金融服务业集群形成原因分析[J].环球瞭望,2008.

杨亚琴,王丹.国际大都市现代服务业集群发展的比较研究——以纽约、伦敦、东京为例的分析[J].世界经济研究,2005.

褚劲风,崔元琪,马吴斌.后工业化时期伦敦创意产业的发展[J].世界地理研究,2007.

张鸿义.深圳金融中心建设的总结、评价与展望[J].开放导报,2015.

郗文泽.金融服务产业集聚研究[D].天津:天津财经大学 2008.

陈晖.全球性国际城市的服务业及其发展历程(2):伦敦.2009

郭巍,许伟.世界三大城市产业转型路径.中国经济报告.

商业金融委.走近伦敦金融城的金融服务业.2015.

李香玉.伦敦码头区开发案例研究(上篇).2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

文章来源:公众号中观咨询(mec666)

文章由中观咨询原创,转载请注明来源并保持文章完整性!