产业经济研究

东京产业演进及其对深圳的启示

前言

世界经济中心城市作为经济、资本的汇聚地,要素的流动枢纽和控制中心,对全球的政治、经济、文化等方面具有重要控制力和影响力。中观经济将选取世界主要城市或产业发展较有特色的城市作为研究对象,通过对比这些城市的产业布局以及产业结构,分析其成功发展经验,总结对深圳未来产业发展道路的启示。中观经济订阅号将会陆续推送相关报告。

此前已发布系列首篇——纽约,再次阅读请关注中观经济订阅号。

此篇为系列二——东京。

一、产业发展现状

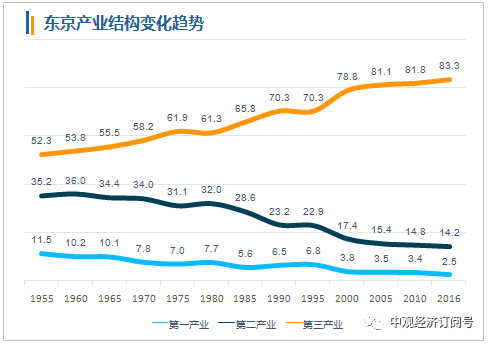

东京与纽约、伦敦并称为三大“世界级城市”。目前,东京已步入后工业化时代,产业结构趋于稳定:服务业占据主导地位,占GDP比重达80%以上;制造业相对稳定,维持在15%左右。东京的主导产业是专业服务业、批发零售业、金融保险业等服务业。

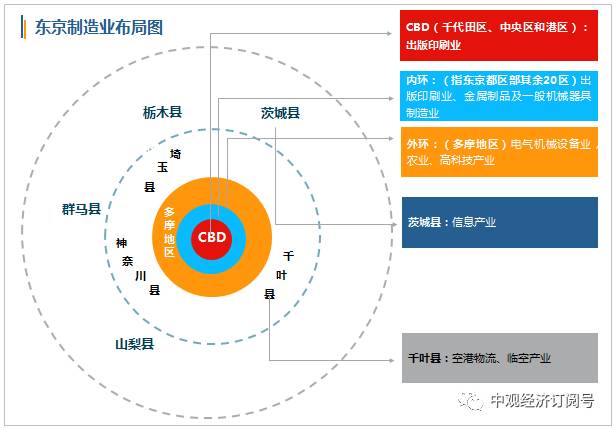

产业和人口的集聚与迁移使东京形成了独具特色的圈层结构,按照与中心区的距离可大致分为核心区、内环和外环三个圈层。核心区(也称为都心三区)是东京的CBD,由千代田区、中央区和港区组成,主要发展服务业、批发零售业、金融保险业以及出版印刷业;内环包括东京都区部其他20个区,主要发展是服务业、批发零售业、出版印刷业、金属制品及一般机械器具制造业;外环主要指多摩地区,主要发展电气机械设备业、农业、高科技工业等。

二、演进历程

(一)产业演进

1. 工业主导(1950-1990年代)

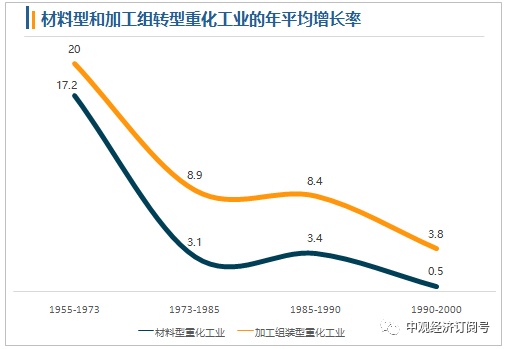

二战后,日本经济进入恢复期。1950年代初期,朝鲜战争的特需刺激以及日本政府“倾斜生产方式”的推动,使纺织、食品、钢铁、化工以及金属制品成为东京重要的产业门类。1955-1970年代,东京进入经济发展黄金期,在“赶超式发展战略”指导下,凭借临海的区位优势以及廉价的劳动力,重点发展材料型重化工业。70年代两次石油危机使国际能源及相关原材料价格暴涨,东京的材料型重化工业受到重创,增速直降14.1个百分点。低能耗、高附加值的组装型加工制造业逐渐占据主导,维持在较高的增速水平。80年代中期之后,国际贸易环境的持续恶化及劳动力等要素成本的提高使得日本制造的国内生产逐渐失去竞争力,加工型制造业逐步外迁至东京郊区甚至海外。另外,在政府推动下,东京在该阶段基本完成了制造业的结构置换:较低层次的大型加工制造业逐渐从市区迁出,仅保留高端制造业。同时金融、信息、广告等第三产业进一步向东京集聚,占GDP的比重从1970年的58.2%上升至1990年的70.3%。但是东京在发展服务业的同时仍保持着工业上的竞争优势,直到20世纪80年代以前,东京都是日本最大的工业中心。

2. 服务业主导(1990年至今)

70年代中期,在国内外经济危机、生态危机和能源危机交织迸发的背景下,东京不得不在经济政策和产业结构上进行适当调整,逐渐转向生产性服务业。1980-1990年代是东京服务业发展的黄金时段,其中增长最快的是以专业服务业、信息通信业、广告业、物品租赁业、不动产业等为代表的生产性服务业部门,占服务业的比重由1980年的19.6%增长到2004年的29.8%。90年代以来,东京制造业的比重持续下滑,钢铁、化工等重化工业在东京市区已不复存在,仅保留了高端制造以及部分都市型工业,批发零售、金融保险、信息通信业等服务业成为主导,生产型制造业及高科技产业逐步外迁至西部多摩地区以及东京外围的卫星城市。进入21世纪,东京的服务业已逐渐稳定在80%以上的较高水平,制造业维持在15%左右的水平,产业结构趋于稳定。

(二)门类演进

1. 制造业

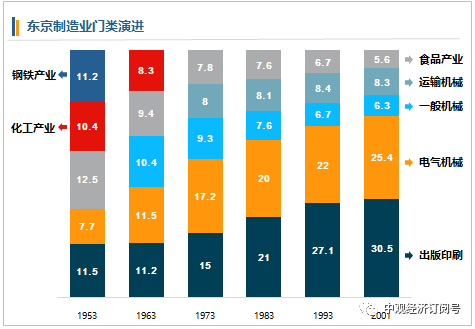

明治维新后,东京依靠首都的政治地位及临海的区位优势,在东京湾附近迅速建立了大量近代工业,成为日本工业中心之一。此后,东京制造业经历了多次转型升级,从材料型重化工产业转向高度加工化的组装型工业,随着技术资本深化又过渡到高知识技术密集工业阶段,“技术立国”取代“贸易立国”成为日本新的战略方向。进入90年代后,东京都市型工业特色日趋鲜明,以出版印刷为代表的都市型工业占比达到1/3;与此同时,高科技工业逐渐向柔性转型,为大企业提供配套的创新型中小企业异常活跃,呈现高技术工业与都市型工业齐头并进的良好局面。

|

1.1 材料型重化工产业

二战后,日本经济进入恢复期。为解决能源不足的障碍,政府主导推行“倾斜式生产方式”,以基础和能源产业为重点,对基础工业部门进行重点扶植,以大企业为中心的重工业部门比例不断上升。1950年,朝鲜战争的军需刺激为日本经济恢复提供了难得的发展机遇,产业结构迅速向资本密集型的重化工业转型,钢铁、电力、造船、机械、化学以及石油精炼逐渐成为主导产业。(1945-1955)

1.2 组装型加工产业

1956-1973年代是日本经济增长的黄金期,国民生产总值年均增速达到10%以上,一跃成为世界第二经济大国,被学界誉为“日本奇迹”。进入70年代,在两次国际石油危机冲击下,各种能源及原材料价格大幅上涨,以钢铁、化学等为代表的高耗能材料型重化工业逐渐失去竞争力,到1963年其产值排名已退出东京制造业前五位。低能耗、高附加值的组装型加工业如电动机械、一般机械、运输机械等产业成为制造业核心,截至1973年已占据东京制造业的34.5%。(1956-1973)

1.3 高知识技术密集工业

伴随着产品竞争、地价攀升以及城市环境问题的出现,早在60年代中期,东京的很多制造业企业就纷纷外迁至东京外围的卫星城市甚至国外。进入70年代中期,在工业转移的背景下,东京出现了一批创新型中小企业,保持了东京主导工业的发展态势。例如,以大田区为中心的产业综合体是重要的技术创新核心区。随着日本从“贸易立国”逐步向“技术立国”转换,东京产业结构进一步调整,以新产品的试制开发、研究为重点,着力发展知识密集型的“高精尖新”工业。(1974-1990年代)

1.4 高技术工业与都市型工业并存

1990年代末期,国际贸易环境的恶化以及泡沫经济的崩溃使东京制造业整体出现衰退,土地、劳动力成本等要素成本的攀升以及产业政策的推动使制造业内部结构出现分化。一方面,以高技术含量和低能源消耗的制造业继续保留,创新型中小企业异常活跃。另一方面,以出版印刷、服装为代表的小批量、产品附加值较高的都市型工业成为主导,截至2001年,出版印刷业占东京制造业的份额已接近1/3。(1990年至今)

|

2. 服务业

东京服务业发端于港口服务业,产业门类集中在为港口贸易提供基本服务方面。随着对外贸易的扩大及制造业兴起,开始出现专门为制造业提供服务的部门包括货运代理、金融保险等,但主要内置于制造业内部没有独立出来。在港口经济进入成熟期后,腹地经济快速发展,作为核心城市的东京逐渐集聚起专业服务机构,包括港口物流、专业服务、信息服务、金融保险、广告设计等,而其他经济服务门类则拓展到周边城市。进入信息时代后,产业融合与创新经济成为主流,以网络服务、创新金融、供应链管理以及商业模式创新等为主要内容的服务业新业态涌现,进一步强化了核心城市东京创新策源地的职能。

|

2.1 发端于港口服务业

与其他港口城市类似,东京服务业发端于港口服务业,主要为港口贸易提供基本服务包括港口转运的装卸、仓储、运输以及提供设备和船舶修理等,范围局限于码头及相关水路域范围内,辐射能力有限。(19世纪末-1920年代)

2.2 生产性服务业萌芽

随着对外贸易扩大和港口功能完善,大量人流、物流等在港口周边区域集聚,工业经济开始兴起并快速发展,东京现阶段的产业门类从港口贸易升级为钢铁工业、石油化工等重工业,为制造业生产提供辅助服务的金融保险、货运代理等生产性服务业开始萌芽。(1930-1950年代)

2.3 现代服务业集聚发展

进入成熟期,受益于港口腹地经济的快速发展,东京成为世界级航运枢纽,城市功能出现明显分工,大型生产制造及加工组装等制造环节逐渐从东京市区剥离,置换出的土地主要吸纳更多金融机构、商业等高级形态的服务业部门。该阶段整个经济重点由制造业转向现代服务业,专业化程度较高的中介服务开始从制造业独立出来,推动港口业向港口物流、货运代理、保税仓储及金融保险延伸。(1960-1980年代)

2.4 创新业态成为主流

进入80年代以来,在信息产业带动下,以互联网为代表的新经济迅速崛起,经济活动范围拓展到更广地域,形成区域多中心发展格局。东京创新策源地的职能进一步深化,创新业态成为主流。第一,制造业与服务业融合深化,涌现出大量小微型“新产品研究开发型工厂”;第二,互联网兴起催生服务新业态,以网络服务、创新金融、供应链管理以及商业模式创新为主要内容的创新经济成为主流。(1980年代至今)

|

三、产业布局

(一)布局现状

东京的产业布局具有明显的圈层式结构特点,梯次型产业布局特征显著。东京都区部服务业高度集聚,产值占整个东京的50%以上。其中,都心三区主要发展面向企业的生产性服务业、批发零售业、金融保险业,制造业则是出版印刷业“一业独大”。内环是东京制造业的中坚力量,主导产业是服务业、批发零售业、出版印刷业,还存在一定比例的运输机械设备、一般机械设备、食品、精密仪器等。外环(多摩地区)主导产业是电气机械设备业和农业以及新兴起的高科技产业。

(二)布局演进

东京的产业布局演进有自身产业发展需求及国内外环境的影响,但最突出的特点是政府之手的大力推动。

1. 涌入东京

二战后,日本工业化与城市化进程加快,资本密集型重化工业开始向东京集聚,人口也源源不断涌入东京,城市规模迅速膨胀。在此阶段中,日本工业向太平洋沿岸扩散,伴随着轨道交通向外延伸,东京与周边城镇联系加强,城市布局越来越呈现出以“核心城市”为中心的同心圆式圈层状大都市区空间结构,东京都市圈雏形隐现。

2. 第一次大迁移

1968年,政府通过《第二个首都圈基本计划》,正式划定“一都七县”的都市圈范围,将东京的部分功能分散到周边地域以减轻东京的压力。国际贸易环境的倒逼以及政府的积极引导使东京重化工业由核心区及近郊搬迁至远郊区甚至国外,将这些地方改变成商务区与企业研发、设计基地,促进了精密机械、印刷出版、软件业及金融和信息产业的发展。与此同时,随着日本将本国低附加值的制造业环节转移到国外并参与国际竞争,国际贸易与金融活动日趋活跃,大量的外国金融机构将总部或地区总部设在东京,推动东京成为重要的国际金融中心。

3. 第二次大迁移

80年代末期,东京国际金融中心的确立进一步抬升了房价,直接带来产业布局的再一次调整。制造业由于无力承担中心城区的高地价而进一步向郊区及外围转移;而位于日本其它地区的公司则为了获取信息、资本及技术的方便,出现了公司总部进一步向东京中心城区尤其是CBD集中的趋势。东京产业布局的圈层结构特征日益明显。

(三)布局特点

1. 制造业

制造业在东京三个圈层均有分布,但呈现出不同特点。都心三区主要是都市型工业包括出版印刷业及相关产业等,呈现高度集聚特点,也是东京出版印刷中心所在。内环是东京制造业的主要承接地也是人口重要集聚区,其制造业产值占东京的42%,约是都心三区的22倍,比外环高出近1万亿日元;从业人数是都心三区的6倍、外环的2倍。内环制造业的主要门类是出版印刷业。与都心三区不同的是,出版印刷业就业人数只占内环制造业的31%(都心三区为93%),金属制品、一般机械和电气机械器具等都心三区没有的制造业,其从业人数已占到内环的10%左右,由土地级差地租导致的产业差异已显现。外环的主导产业是电气机械设备业和农业,其次是运输机械设备、一般机械设备、食品、精密仪器等。值得注意的是,近年随着立体化轨道交通的完善以及互联网技术的深入,外环以其较低的地价和优美的环境,日益成为高科技产业的聚集地。茨城南部以及多摩地区已经成为信息产业、研发机构以及大学的主要集聚区。

2. 服务业

东京的服务业高度集聚在核心区和内环。从布局门类来看,都心三区主要发展面向企业的专业服务业和其他事业服务业,包括批发零售、专业服务业、金融保险、信息通信业、娱乐业、物品租赁业、不动产业等。内环的服务业门类与核心区基本类似,但服务业的层次存在差距,以批发零售业为例,核心区主要从事具有辐射能力的批发业,而内环主要是以服务本地的零售业为主。另外,内环在金融保险领域与核心区也有较大差距。外环则主要是以面向个人的服务业为主。

四、对深圳的启示

(一)制造业始终占有一席之地

与纽约、伦敦等全球城市不同,东京在服务业高度集聚的同时,还保留相当比例的制造业(15%左右)。从产业演进的路径来看,制造业在东京城市经济中的地位始终不容忽视,没有经历像其他全球城市一样的去工业化进程。同其他全球城市一样,在生产性服务业崛起的同时,东京的制造业也出现过整体衰退,但没有像纽约等城市出现产值陡降、失业加剧等问题,反而是较为平稳地过渡到服务业主导阶段。东京的经验表明:在高度服务化的同时,可以存在一定比例的制造业;避免过快服务化,实现工业化向服务化的平稳过渡是可能的。而实现工业化和服务化平衡的有效路径在于:

第一:产业政策的缓冲作用。

不同于纽约、伦敦,东京一直存在着明确的产业政策,在主导产业的选择以及产业布局的调整上,东京的系列产业政策起到一定的缓冲作用,一定程度上促成了这种平稳过渡。

第二:制造业的自我升级。

制造业在服务业冲击下,通过内部结构优化、企业规模调整来适应新的发展阶段。比如,在1980年代生产性服务业冲击下,东京制造业内部分化出两种增长类型的发展趋势,一类是小批量、低能耗、高附加值的都市型工业,另一类主要是高新技术产业;在企业规模调整上则是逐步小型化,10人以下的企业占到70%以上。

(二)独具特色的圈层结构

从东京制造业和服务业布局演进及特点来看,东京形成了独具特色的圈层结构:面向企业的服务业、制造业的总部以及研发设计等高端环节集聚在都心三区,面向个人的服务业以及制造业的生产部门、装配运输、销售服务等部门则向边缘腹地扩散分布。圈层结构不仅使核心区的城市功能及人口压力得到疏解,而且带动了外围区域的经济发展。东京这种“多心多核”的规划理念具有较强的适用性,在深圳及各区的产业规划及空间布局中都可见类似的设计思路。

第一:政府规划指引。

东京都圈层结构的形成与政府有形之手的强力推动密不可分。早在20世纪20年代,政府就有意识通过先进的城市规划理念对东京进行规划布局,在50年代就已经形成东京都市圈的雏形,在70年代初期正式划定了“一都七县”的都市圈范围。

第二:交通先行(TOD模式)。

产业及人口的迁移最主要的影响因素是交通。东京在历次产业规划中优先关注立体化交通网络建设,还通过通勤成本全额补贴等政策,增强东京周边新城的人气。

(三)产业政策保驾护航

东京产业演进及布局规划离不开产业政策的保驾护航:

第一:立法保障产业发展。

东京规划和建设发展的一切活动均以法律为依据,强力贯彻推行。例如,1961年政府颁布《工矿业技术研究组合法》,推动企业成立“技术研究组合(技术创新联盟)”;布局规划中采取区域方法控制政策,扶持高附加值的金融服务业发展;利用政策信息源作用和审批权,促进政府办公功能和公司总部集聚等。

第二:扶持新兴产业发展。

综合运用高额补贴、政府采购、税收优惠等举措,发挥政府“兜底”功能,扶持战略性新兴产业发展。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参考文献:

[1]车春鹂,高汝熹.东京产业布局实证研究及对我国城市产业规划启示[J].青岛科技大学学报,2009.

[2]雷新军,春燕.东京产业结构变化及产业转型对上海的启示[J].上海经济研究,2010.

[3]王涛.东京都市圈的演化发展及其机制[J].经济研究,2014.w

[4]周振华.伦敦、纽约、东京经济转型的经验及其借鉴[J].科学发展,2011.

[5]孙建国.论城市功能演进与产业迁移:日本京滨工业区经验与启示[J].河南大学学报,2012.

[6]车春鹂,高汝熹.东京出版印刷产业集群特点、成因及启示[J].科技管理研究,2008.

[7]中国指数研究院.京津冀离世界级都市圈还有多远?2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

文章来源:公众号中观咨询(mec666)

文章由中观咨询原创,转载请注明来源并保持文章完整性!